中印战争牺牲的官兵图片62年中印冲突印度无视中国坦诚交底武力入侵以战止战

中国与印度同为拥有悠久历史的文明古国,且两国在人口数量上均位列亚洲乃至全球前列,因此常被拿来进行比较。古代时,两国之间有雄伟的喜马拉雅山脉作为天然屏障,彼此未曾发生直接冲突。但1947年印度独立建国后,曾经的殖民统治者英国将其划分为印度和巴基斯坦两个国家。在划界时,英国外交官麦克马洪将中印边界线划在了中国境内一侧,为日后两国边界纠纷埋下了隐患。此后,中印之间的纷争逐渐升温,被公众形象化称为“龙象之争”,象征着两国的巨大国力和深厚历史。

新中国成立初期,中印关系总体保持友好。虽然两国尚未划定正式且明确的边界线,但由于地理环境复杂,双方形成了默契性的边界管理,彼此间未曾激化矛盾。然而到了五十年代末,这种平衡逐渐被打破,矛盾逐渐显现。

1954年,中国遭遇特大洪灾,长江流域受灾严重,超过三千万人受灾,死亡人数达50万至70万,经济损失约达100亿元人民币。印度借机膨胀野心,擅自修改官方地图,将早先未经中国认可的“麦克马洪线”作为边界线,公然宣称中国西藏东部及阿鲁纳恰尔邦约十二万平方公里土地属于印度。对此,中国政府坚决拒绝,始终坚持和平共处原则,强调边界问题应通过对话解决。

1954年至1959年期间,中印双方展开了40余次官方谈判和照会。中国坦诚表达和平愿望,明确指出国家战略重点放在东部沿海发展,而非西部边疆,愿与印度友好协商。然而印度方面态度强硬,始终不愿让步,步步紧逼,令局势逐渐紧张。

1962年,印度政府支持西藏农奴主叛乱势力,试图颠覆中国对西藏的控制,但遭到失败。美梦破灭后,印度领导人尼赫鲁抛弃此前友好立场,将中国和平政策误解为软弱,继续加大边界挑衅力度。趁中国遭受自然灾害之际,印度在中印边境修筑工事,增强对藏南地区的军事控制,先后在中国境内设立了43个军事据点。印度国内对此举大肆庆祝,称尼赫鲁实施了“拿破仑式”的大胆战略。

1962年10月2日,尼赫鲁公开扬言将以武力解决与中国的争端。10月12日,印度政府下令驱逐中国军队出印度所称领土。14日,印度国防部长克里希南·梅农扬言将“战斗到最后一人、最后一支枪”,并在东线日,印军正式向中国边防部队发动攻击,边境战火一触即发。

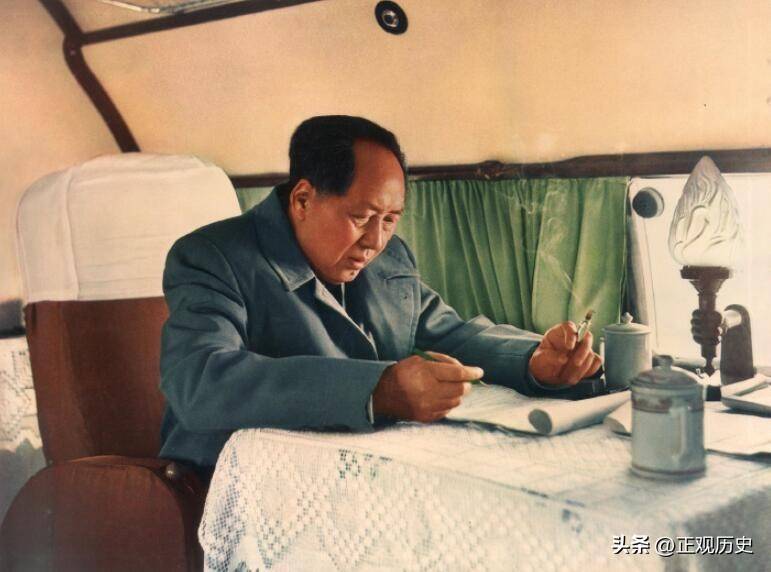

印度严重低估了中国军队的战斗力。印度认为自己担任先锋,必获英美支持,且中国经济困难不敢反击。但中国已做好全面准备,提出“力争打好,准备打坏”的方针,主席更是下令“不打则已,一打就要打出威风,争取三十年和平”。面对印度挑衅,中国军队毫不畏惧,展开坚决反击。

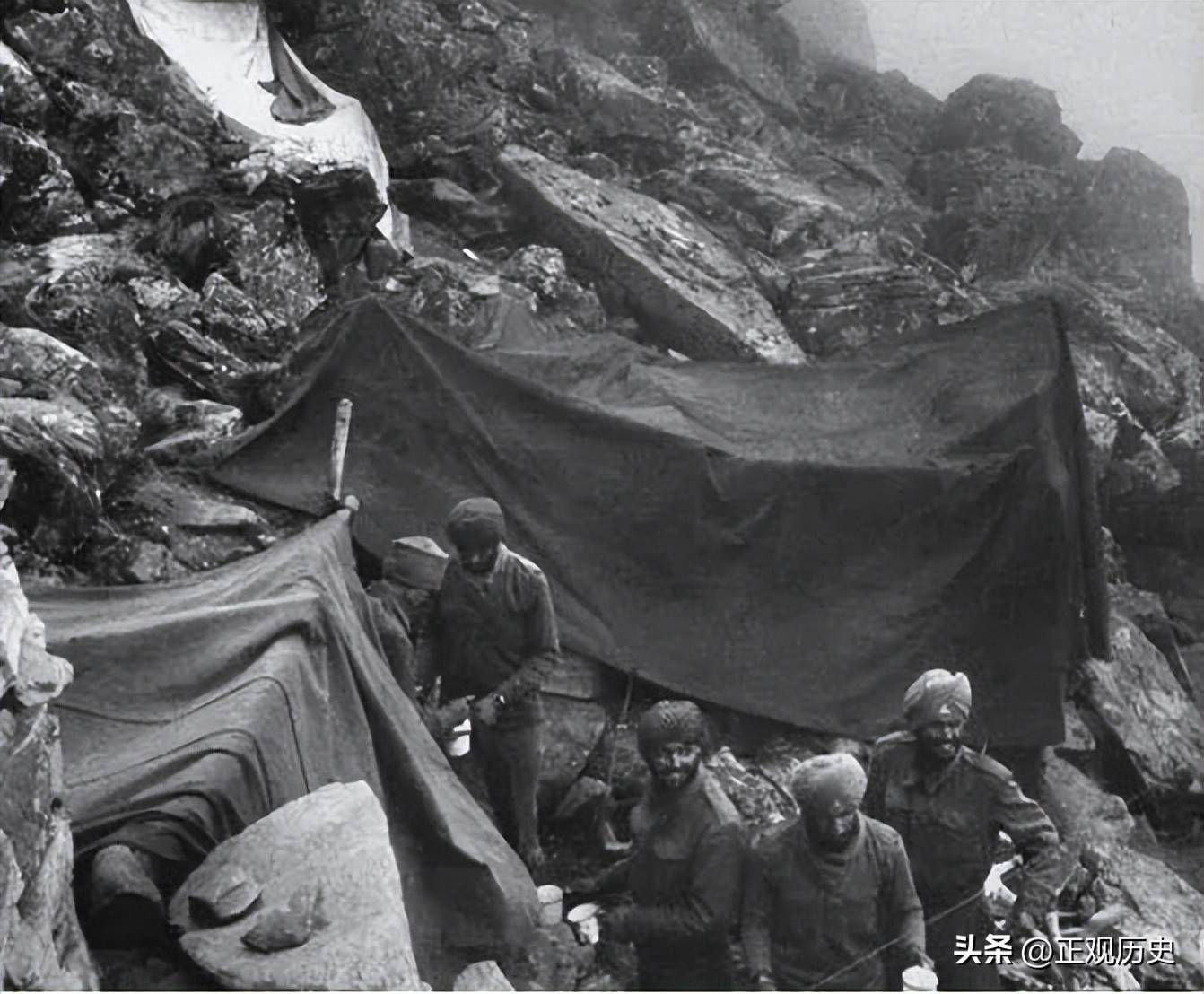

1962年10月20日,中印边境自卫反击战正式打响,战场主要分布在高海拔、交通极为不便的喀喇昆仑山及喜马拉雅山南侧地区。恶劣的自然环境给作战带来巨大挑战,战斗历时一个月,至11月21日基本结束。战役分为两个阶段,共经历四场重要战斗,分别为西山口战役、瓦弄地区反击战、度等地区作战及班公洛地区反击战。

第一阶段从10月20日持续至28日,焦点在东线达旺战场。印度考尔中将率军沿达旺-邦迪拉-德让宗一线进攻,但我军迅速歼灭达维尔准将指挥的一个旅,越过麦克马洪线,夺回达旺河以北领土。共击毙印军1900余人,夺回关键阵地。

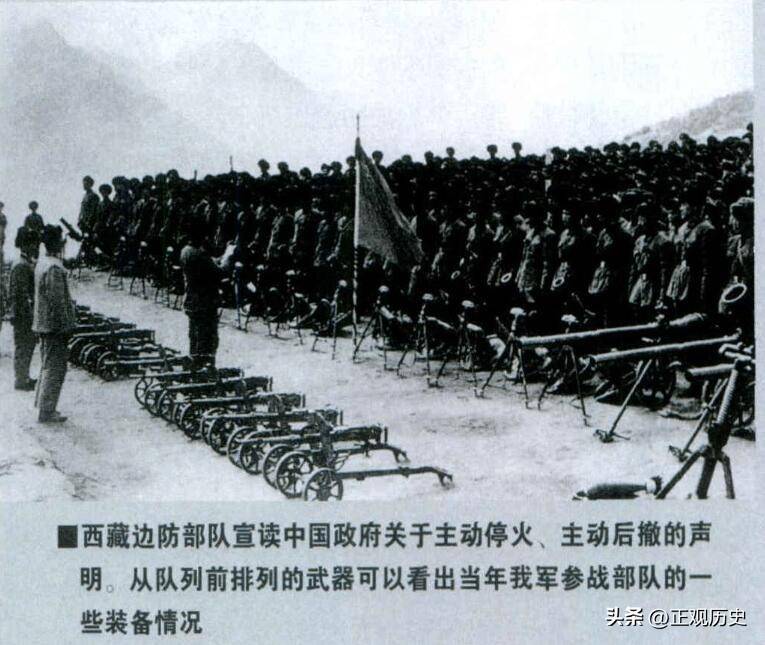

第二阶段发生在11月16日至21日,印军增兵三万人,发动猛烈攻击。中国边防部队利用印军部署前重后轻的弱点,实施多路攻击。付出2400余人伤亡代价后,成功歼灭印军8853人,缴获大量武器装备。中国军队清除所有境内印军据点,11月21日,中国宣布全面停火撤军。

此次战争使印度军队声誉大跌,国内民众评价印军战斗力不堪一击。印度军方自诩二战盟军成员,却屡战失利。几年沉寂后,印方又在锡金边界的乃堆拉山口发起挑衅。

1967年9月11日,印度山地步兵第112旅分成两路,约110余人突然袭击中国哨所,令我军边防人员措手不及,伤亡严重。曾严令边防军“不打第一枪,绝不示弱”,面对突袭,我军迅速反击,仅用七分钟便击毙67名印军,摧毁其七处工事。

乃堆拉战役被印度军方视为屈辱,随后印方炮兵展开大规模炮击,我军炮兵团获得中央批准展开反击,战斗持续四天三夜,印军伤亡超五百,9月13日被迫停火。周恩来总理指示:“敌人不打炮,我们也停止射击”,9月14日中午我军停止炮击,印军伤亡增至六百人。

10月1日,卓拉山口地区再起战火。印军提前部署,营长率队手持砍刀突袭中国哨所。警告无效后印军企图绑架我军哨兵,我军快速增援,将印军排长驱逐出境,但印军排长开枪射击,导致两名中国官兵牺牲。随后印方炮兵炮击,我军火速还击,经过八小时激战,印军再次全线溃败。

自1962年中印边界自卫反击战胜利以来,我军多次与印军交锋,均取得胜利,且未在战斗中处于被动。尽管存在人员伤亡,但多为突发状况所致,整体上我军未尝败绩。

归纳原因,首先是我军准备充分。战前,对印军实力了解不足,处境可谓“黑暗中的摸索”。但决策层全面部署,派出边防部队及野战主力同步增援边境。以54军130师为主力,对抗印军11旅,仅用48小时便将其击溃;在达旺及西山口战区,我军切断印军补给线师歼灭敌军。

其次,实力强大且经验丰富。印度方面对中国军力误判严重,认为对手软弱,而我军则是一支经历长期实战洗礼的精锐队伍。54军130师为第四野战军核心力量,军长丁盛指挥能力卓越。部队参加过抗美援朝、国内多场自卫反击战,战斗力卓越,令印度军方目睹中国军队真正实力。

此外,许多指挥官和战士均参加过抗美援朝战争,面对装备精良、美军气焰高涨的敌人从未退缩,更遑论印军。多年的实战经验帮助我军形成有效战术:正面牵制、侧翼迂回切断敌军退路,使印军难以应对。

第三,展现了高度人道主义精神。印军对被俘虏后遭受虐待心存恐惧,因此前遭遇残忍敌人而心理阴影深重。但在中国军队面前,俘虏得到及时治疗和照顾,伤口包扎、医疗援助,令印军赞誉我军为最具文明的人道部队。

第四,印度的盲目自信也是失败的重要原因。1962年,印度领导层错误认为中国内外交困,无力反击,因而轻视对手。印军指挥官缺乏实战经验,忽视边境复杂地形,作战计划不切实际,导致补给不足,尤其缺粮食和防寒装备,士兵身心疲惫,难以抵挡我军攻势。

1962年边境战争令印度国际形象受损,之后多次冲突进一步消磨其实力。1964年5月27日,尼赫鲁去世。尽管后来仍有边界摩擦,2020年印度曾趁中美在南海紧张之际扬言“今日印度非彼时”,但同时也应清楚,今日的中国已非1962年可比。

彼时中国综合国力不及印度,却凭借精锐部队素质打出漂亮胜仗。如今中国国力大幅提升,如若再起冲突,依托强大军力绝无畏惧。

当然,中国始终坚持和平共处立场,积极与各国开展友好合作,尊重国际秩序,不愿动用武力解决争端。维护世界和平与稳定,是中国不变的追求与承诺。